まず、先に金子功について

金子功は1939年、山口県に生まれた。姉の購読する『それいゆ』や『ひまわり』に載った中原淳一の絵を好んでいたが、その姉の、洋裁の先生が東京で帽子の講習を受けたとき持って帰ってきた袋に目が留まった。

「ファッション界へ入ったきっかけは、高校生のころ、”サロン・ド・シャポー”という帽子屋さんの袋に描かれた、長沢節さんのイラストを見たことかな? ものすごく感動したのを覚えてます」

『an•an』(平凡出版)1983年9月16日号 87ページ

最初は名前も分からなかった絵の作者が、やがて長沢節だと知る。以来、雑誌に節の絵を見つけると切り抜き、練習時、参考にするようになった。

高校2年のときには、雑誌『若い女性』にセツ・モードセミナーの広告を見つける。なんとしてでも入りたかった。けれどセツの授業は週3回だけ、それだけのために東京へは出してもらえない。そこで前年から男子生徒の募集を始めていた文化服装学院に行くと名目を立て、たまたま東京にいた兄のところへ下宿するのも条件に親からの許しを得る。昼は文化、夜はセツの夜間部という上京生活が始まった。

「(引用者注:当時、地方で男性がデザイナーやイラストレーターを目指すことについて)周りの誰にも言わなかったし、学校にも黙ってた。言っても、何をねぼけてるんだとしか思われないから。自分ひとりで決めたの。親はそんなに反対はしなかったけれど、不安がってた。もちろん私も不安だったけど、それ以上に親のほうが不安がってました」

『長沢節物語』西村勝(マガジンハウス)1996年 51ページ

ではその、長沢節について

長沢節は1917年、福島県生まれ。1935年に東京の文化学院に進む。節がそれまでいた会津中学は白虎隊精神を受け継ぐバンカラな校風で、町でもほとんどの女性が和服やモンペを着て過ごしていた時代。文化学院の「膝丈のミニスカートの上にケープを羽織り、帽子なんかを斜めにかぶって長いパイプをくわえ」た洋装の女子学生のインパクトは、今想像するよりずっと大きかっただろう。しかしそんな校風が、会津中学では「はみだしっ子」だった節には合っていた。

ぼくにぴったりの、大正リベラリズムを煮詰めたような自由でハイカラな学校

『長沢節物語』 180ページ

女子学生の抱える『ハーパース・バザー』や『ヴォーグ』といった海外の一流ファッション誌にも初めて出会う。それまでマティスやピカソたちの絵しか知らなかった節は、その誌面を飾るカール・エリックソン、ルネ・ブッシェ、ルネ・グリュオーといった一流のファッション・イラストレーターらの絵に目を奪われた。

スタイル画に興味を持った節は文化学院で学びながら実力を伸ばし、まずは小説の挿絵画家としてデビューする。戦時中には痩せた女性像が「不健全」とされ執筆を止めさせられたこともあったが、戦後は洋裁ブーム、婦人雑誌の復刊・創刊ブームの中で目覚ましい活躍を魅せていく。

セツ・モードセミナーの前身となる「長沢節スタイル画教室」が始まったのは、そんな1954年6月のことだった。そのひとつのきっかけは、約束もなしにやってくる弟子入りに辟易させられたことにある。

ひどい日は一日に十人以上もやって来る。雑誌社の人かもしれないと思ってそっと戸を開けると、彼らだった。

「九州から出てきて今朝着いたんです。住み込みでお願いします」

そんな者まで現れる。家の前に座り込んでいるのを、無理やり帰ってもらった。(略)ともかく断り続けていたが、独りだけの静かなアトリエの空気を乱されるのにイライラし、ノイローゼ気味になってしまう。しまいに怖くなり、居留守を使った。『長沢節物語』 16〜17ページ

困っていると、サロン・ド・シャポー——そう、あの帽子屋——を開いている西塚庫男(くらお)に節は声をかけられる。サロン・ド・シャポーは1951年10月、高円寺で始まった帽子作りの専門学校で、帽子の材料の販売なども行っていた。

西塚とは戦前からの知り合いだったが、飲んでいたとき節が弟子入り志願者のことを話すと彼は言った。「それなら学校をやりなさいよ」

「とりあえず私のところの教室を使いなさい。面倒なことは見てあげますよ。押しかけてくる者をこちらに集めて、それで自分のアトリエに押しかけがなくなったらいいじゃありませんか」

『長沢節物語』 17ページ

西塚の説得に感心した節は、サロン・ド・シャポーのポスターを無償で描く代わりに、帽子学校を間借りして教室を始める。このスタイル画教室は一期生から穂積和夫(アイビーのイラストで知られる)、河原淳(『装苑』などで活躍。技法書も多数残した)といった優秀な人材を集め、生徒も順調に増えていく。

増加する生徒に対応するため、1957年、青山の高樹町永平寺境内にあるあけぼの幼稚園の2階を借り、外階段や玄関を加えて教室の形を整え、新たにセツ・モードセミナーとしてスタートを切った。その後1965年、新宿に校舎を新築移転し、2017年の節生誕100年を機にした閉校まで新宿でセツは続くことになる。

そして、二人の出会い

金子功は1958年5月、高樹町のセツ・モードセミナーに入学する。

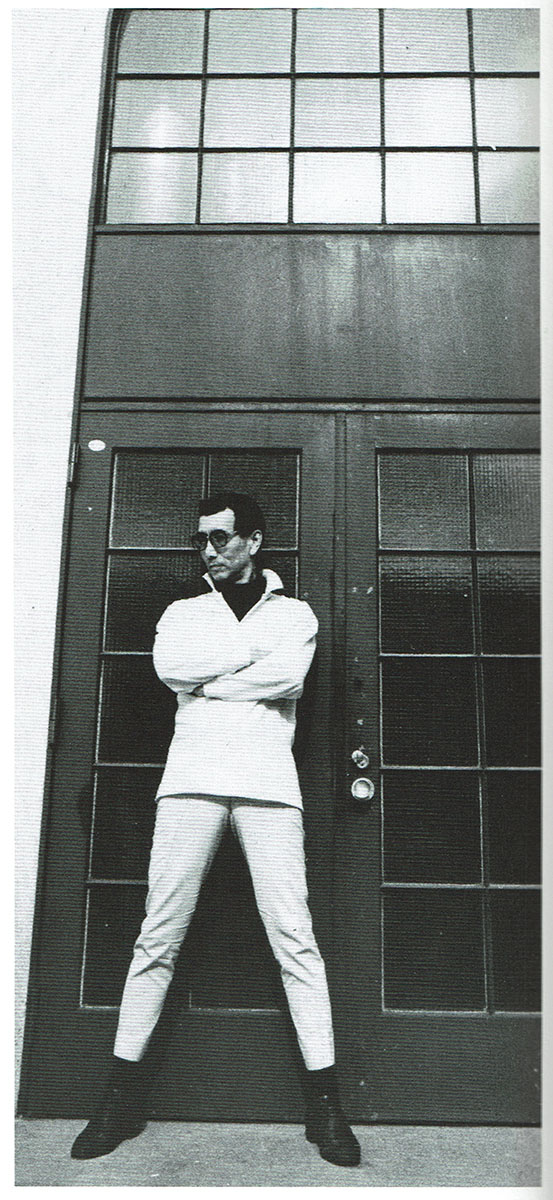

二階への階段を見上げたら、写真で見たのと同じセツパッチをはいた長沢節が立っていた。脚にぴったりそった細めで短いベージュのパンツに、上はサーモンピンクのシャツ、足元はブーツ。絵描きのような泥くささがなかった。

『長沢節物語』 51〜52ページ

私はあのころとっても地味で、ドキドキしながらセツの空気を吸ってました。みんなカッコよくて。とくに長沢先生のおしゃれが素敵でした。歌手やスターに憧れるように、絵描きとしての長沢節に憧れてたんでしょうね。

『長沢節物語』 52ページ

「何も教えてもらわなくっても、そばにいるだけでよかった」と話すように、節に心酔していた金子は、一方では節を遠くから見ているだけで、あいさつ以外「なんだかボーッとして」ほとんど口もきけなかったという。1961年、本科2年、専科1年を了えて金子はセツ・モード・セミナーを卒業する。忘れられないエピソードが水彩連盟展に出品するため描いた絵を、節に褒めてもらったときのことだ。大いに頑張り、何枚も大作を仕上げて学校へ持って行った。

「絵見せたらまず、お前だーれ、って言うんだから。ショックだったけど、はい金子です。そうしたら、あ、お前が金子なの。それから……すごく褒められたのね、その絵。嬉しかった! ショックだったよ。

僕が特別嬉しかったのは、ジバンシーの服をもとに描いたのがあったんだけれど、先生が、これジバンシーだねって言ってくれた。あ、わかってもらえた、あの感激はいまでもまざまざと残っています。その日、都電に乗って練馬に帰る間、どんな気持ちだったか、全部、よーく覚えてます」『セツ学校と不良少年少女たち』 112〜113ページ

VOGUE JAPANの記事から引用。

ファッションショーと美しさ

卒業後、金子は広告制作会社アド・センターに入社。ここでスタイリストのアシスタントのような仕事を始め、10年ほど勤めることになる。既製服がまだ少なかった時代、撮影用に衣装を製作することも多く、その中で金子の服作りが始まっていく。そして妻であり、仕事上でも重要なパートナーとなる立川ユリと出会ったのもこのアドセンターだった。二人は衣装製作とモデルの組み合わせで、『アンアン』創刊(1970年3月20日)から二年間、たびたび表紙や特集ページを飾ることになる。

『雑誌づくりの決定的瞬間 堀内誠一の仕事』木滑喜久責任編集(マガジンハウス)1998年 11ページ

『an•an』1979年5月5日号 14〜15ページの特集から引用

1970年5月、金子は初のコレクションを開く。節も姿を見せたが、緊張して金子はその顔を見に行くことができない。代わりにセツ、アドセンターの先輩の花井幸子が報告に来てくれた。「長沢先生が、イブニングの量のバランスがいい、とてもキレイだった、って言ってるよ」——「躍り上がる気分」だった。数年後に金子がピンクハウスを立ち上げ、ニコルからビギグループへ資本を変えての初めてのショーを行った時にも節は来てくれた。金子は言う。

「(略)この年の僕は孤立無縁みたいな気分で、とても心細い半面、やるぞ、みたいな大頑張りのとき。先生の本(『大人の女が美しい』)の中に、そのショーのことが書いてあったんです。あんなに嬉しかったことないね。振い立たせる、人を助ける言葉だと思いました。あの先生の本が、だから僕の勇気の源だね」

『セツ学校と不良少年少女たち』 116ページ

その言葉とは——。

若さのせいでない、人間そのものの美しさのようなものが真のエレガンスというのなら、それが金子功の新しい発見ではなかったかと思った。(略)三十代の女が二十代の女などよりこんなにも美しいものなのかと改めて見せつけられたわけである。

私はふと、金子功が他の男性デザイナーに比してこんなにも女になれる……という点を面白いと思った。『大人の女が美しい』長沢節(草思社文庫)2011年(単行本1981年) 111〜112ページ

節はこのショーの金子に、「俺が俺が」となりがちな内外の男性デザイナーにない、「女を美しくしたい、女の美しさをひきだしたい」という気持ちを見出している。

それはショーから時を経た1985年、仲間たちがデザイナー協議会(CFD)を立ち上げ海外に目を向ける中、一人加わらず「少女」のために服を作り続けた金子功というデザイナーを、既につかんでいたようにも思える。もちろんそれはどちらが正しいというものではない。けれど海外でも評価され、女性を強く支えるコム・デ・ギャルソンやワイズの服とともに、日本のブティックの片隅で一人の「少女」を支えるピンクハウスの服があることは、とても豊かなことなのだ。

昔、私の作っていた服は親達が子供に買わせてた。お母さん達が娘を可愛く見せたいからね。私の服ならお金を出してあげるっていう親が多かったみたいです。その時私は勝利を感じましたね。女の子を可愛く見せるっていう意味で。

『ファッショントーク』大橋歩・金子功(講談社)1985年 26ページ

『装苑』(文化出版局)1993年9月号 59ページ