もしデザイナー以外の職業を選んでいたとしたら、と突然聞いてみたら、一瞬ポカン、として、

「あ……考えたこと……ないですね」

『an・an』1985年4月19日号 66ページ

中島伊津子は1951年大分県に生まれ、1988年東京都のマンションで自らその命を絶った。

270億円の「ニコル」

中島はDCブランド「ニコル」のデザイナーだった。流行を追う20、30代の女性たちから支持を集め、1984年には『an・an』誌上で山本耀司のワイズを抑えて「憧れブランド」1位に輝いた。グループ全体の売上高は270億円に達し、中森明菜や荻野目洋子ら芸能人も好んで中島の「ニコル」を身に纏った。

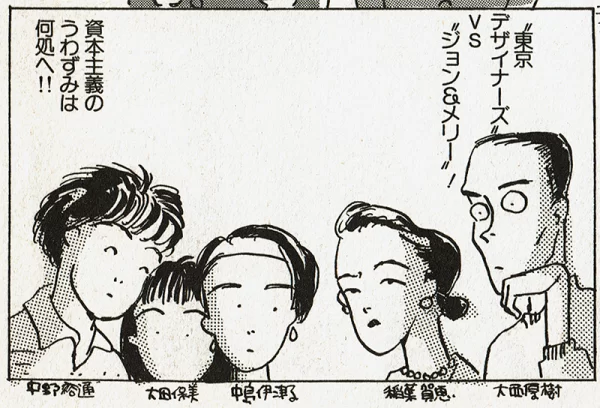

当時はDCブーム全盛期で、ファッションデザイナー自らメディアを飾ることも少なくなかった。だから岡崎京子のまんが「どてらいわしら」(1986年)でデザイナーたちが揃って顔を見せても、それはそれなりに「ああ、あの人」と読者へ受けとめられたのだと思う。その真ん中に、中島もいた。中島とニコルはそのように「東京デザイナーズ」を代表する、(「資本主義のうわずみ」の)ファッション界のスターだった。

では中島は——華やかに舞台を飾り、才気に満ち溢れた女性が劇的なドラマを閉じる——そういうデザイナーだったのだろうか? そうではない、気がする。それはきっと、これまで並べてきた数枚の彼女の服からも伝わってくるのではないだろうか。中島の服ははっきり言って、地味なものだ。原色をほとんど使わず、茶色や生成り、黒を中心としたくすんだ色合いに、カッティングも着心地の良さをいちばんに追求していた。けれどそこに、憧れや優雅さがひそむ。中島はそんな服を作るデザイナーだった。

2つのワンピース

「小さいころから非常に真面目で、何事もコツコツとやるタイプ」だった中島は、大分県のかつて祖父が村長をしていた家に生まれた。無口であまり社交的ではなかったが、芯の強い子供だったという。

高校生のとき、家庭科クラブに入って「初めての自作の服」を作った。

それはブルーと白の淡いサッカー地の、シャツっぽいカラーのワンピースだった。

「うれしかったですよ、とっても。いなかでしょ、そういう洋服って見る機会もなかったから。みんなが着てるようなの、着たくなくて……。

『an・an』1985年4月19日号 66ページ

上京と一人暮らしに大反対の両親を説得し、1970年、東京デザイナー学院に入学する。条件は「卒業したら、もどってくること」だったが、それは守られなかった。授業では課題を条件通りにこなしたあと、自分の解釈でもう一つ提出する勉強一筋の生活を送り、卒業後は東京・青山の小さなアパレルメーカー「羅馬」に入社する。が、中島はすぐに退社してしまった。

半年勤めて、我慢できなくなって、給料日に、もう明日から来ません、そう言って、やめちゃいました。

『an・an』1985年4月19日号 67ページ

やめたはいいが、田舎へ戻りたくない。その一心で仕事を探し、新聞広告から「一珠」に入社する。ここで中島は、大きなヒット作となるワンピースを作った。モノトーンのプリントに白襟、白いカフスを付けたこのワンピースは「会社の歴史に残る」ほど売れ、20代前半で彼女はチーフデザイナーに抜擢される。この頃には東京の暮らしにも慣れ、ディスコで徹夜で踊ったりした。お酒も好きで「姉御肌」だったと当時の同僚は回想している。

そして1975年、以前からの憧れだったニコルへの入社が決まった。ニコルは1967年に松田光弘が立ち上げたブランドで、当初から『装苑』等で人気を博し、1971年には株式会社にもなっていたが中島が入社したころはまだ、中堅どころぐらいの存在だった。

“松田先生から、デザインが堅いから、もっと遊んでいい、と言われたの。ともかく、好きなものが描けるからうれしい”と、ほんとにうれしそうでした」

一珠時代の同僚の証言。『週刊サンケイ』1988年4月7日号 30ページ

中島は次第に松田に代わって実質的なデザイナーをつとめるようになり、1980年頃からDCブームの波に乗って、一時低迷もしたニコル人気を復活させた。1983年、正式に松田の後を受けてチーフデザイナーに就任、2年後には同じく看板デザイナーだった甲賀真理子(「ゼルダ」「マリココウガ」)、小林由紀雄(「ムッシュニコル」)と3人揃って取締役にも選ばれている。ニコル・グループの売上高は3人の人気を軸に、90億円(1982年)から270億円(1987年)へ急成長していった。

真夜中のデザインルームで

「食べるのをね、忘れちゃうんです。それで、気がついたら、まるまる2日たってたりする……」

『an・an』1985年4月19日号 64ページ

チーフデザイナーと取締役を兼ねる中島の日々は、非常に忙しいものだった。年2回のファッションショーに展示会、一年で1200着近くの洋服とさまざまな小物をデザインし、しかも「完全主義者」の中島はデザイン画をパタンナーに渡しておしまい……というわけにはいかず、その後の仕事にも立ち会いながら指示を出していたという。そんなコレクション直前の忙しさを振り返って中島は「辛い」とこぼしてもいた。ただ、こうも続ける。「終った瞬間、ファーッとね、汗が全身から吹き出して、もう、全部忘れちゃうの」

そして1988年も、コレクションは目前に迫っていた。

1988年3月14日

『’88〜’89東京コレクション』は、4月10日からの予定だった。準備を進めながら中島は3月8日、一人、暮らしていた渋谷区神山町のマンションに妹を呼び寄せる。ショーの前はそれが恒例になっていた。

妹さんは『お姉ちゃん、ショーの前は生活が不規則になるから、私が食事を作ってあげる』とショー前はいつも上京されていたんですよ」

甲賀正治・ニコル専務の証言。『週刊文春』1988年3月31日号 32ページ

コレクションはすぐそこだったが、3月13日日曜日、中島は仕事を休み自室に籠って過ごした。もっとも進捗が遅れていたわけではない。基本的な色や型のデザインも済み、いつもより準備は進んでいるくらいで、12日の打ち合わせでは松田の問いに「ええ、うまくいってます」と中島は応えている。数日前に階段で出くわした甲賀専務に「ショーの準備はたいへんだろう」と聞かれたときは「毎度のことだから」と笑顔を見せていた。東京に住む兄には「今度、パリにも出るから、頑張らなくちゃ」と嬉しそうに電話もかけた。明るいふるまいに、誰も違和感は持たなかった。

午後9時ごろ、妹と居間で食事をとった。そのとき、テレビを見ながらこう呟いたという。

『デザイナーという仕事はショーなどを観ると一見、華やかそうだけど、本当は過酷で……』

『週刊文春』同号同ページ

「いつもと様子が違う」と妹は感じたが、やがてそのまま二人とも居間でうたた寝してしまった。気がつくと中島の姿が見えない。妹は「あれ、お姉ちゃんがいない」と思ったものの、また眠ってしまい、深夜寒くなって目が覚めた。布団を取りに寝室へいったとき、そのドアの角にリング状にした黒いベルトをかけ、中島はもう、亡くなっていた。

最後のコレクション

わからなかった。

周囲の人たちに”思い当たることは何かあるか”と聞いてみました。でも、みんな、どうしてだろうと首をひねるばかりなんです。

甲賀専務。『週刊明星』1988年4月7日号 186ページ

今になって思えば、ここのところ、あまり元気がなかったような気がします。二月ごろからですかねえ。道を歩いていて、車が近くに来ているのに気づかず、危うく轢かれそうになったなんてこともありました。

マンションの管理人。『週刊新潮』1988年3月31日号 38ページ

父親は元々、体が悪いですから、可哀想にアレが死んでからボーッとなってしまって……(引用者略)本人も『なぜ自殺するか、よう分からん」といっていますわ

親族の男性。『週刊文春』1988年3月31日号 35ページ

中島は東京と共にニューヨークでもコレクションを開く予定だったが、海外出展は取り止めになり、ほぼ完成していたコレクションは、4月23日、赤坂ラフォーレで遺作として発表された。

変わらずアースカラーと黒を主流に、リボンやビーズなどをほどこした輝く服地など豪華な雰囲気も漂わせた、ニコルの特徴に沿ったコレクションだったと報じられている。チーフデザイナーは中島のアシスタントだった遠藤裕子と千葉美恵に受け継がれた。「nicole」の側にあった「DESIGNED BY ITSUKO」の文字はこうして、永遠に、失われた。

私の服を

私の服を着て下さるのなら上から下まで、私のでまとめて欲しい——デザイナーになりたてのころはいつもそう考えていました。いまは違います。商品として私の手を離れたものは、買って下さった人にすべてお任せ、という心境。その人に似合えばいいのですから。

『読売新聞』同日同ページ

亡くなる前年、中島はこう綴っている。「みんなが着てるようなの着たくなくて」初めての服を作り、「好きなものが描けるからうれし」くて、「上から下まで、私のでまとめて欲しい」——そんなふうに考えていた中島は、いつの間にかデザイナーだけでなく、取締役になっていた。270億円を売る会社の商品を作っていた。その目には、DCブームの衰退も、自分のデザインとかけ離れた派手でボディ・コンシャスな服が注目を集め始めたファッション界の動向も、きっと明瞭に映っていただろう。

当時の週刊誌には、「『ニコル』イコール中島伊津子」だった、という言葉がある。そしてまさにそうだったからこそ、今の中島はもう、「なりたて」のころのようには思わなかった。

昔から外に出て遊び回るというより、家にこもって絵を描いているような子供でした。それも、小学生のころから、女学生の可愛らしい服装の絵が好きで、よく机に向って一生懸命描いていた姿を覚えています。

叔父の証言。『週刊新潮』1988年3月31日号 37ページ

中島は、自分の「家」で——ニコルが役員住宅として彼女に用意した家で——短いその物語を終えた。一生懸命描いた、美しい、たくさんの服を遺したまま。