はじめに

文化出版局の発行するファッション誌『装苑』は、『装苑』でないことがあった。つまり『so-en』だったのである。

『装苑』が『so-en』だったのは1983年1月号から1997年3月号までで、それより前とそれからあとは変わらずに『装苑』を名乗っている。表紙だし目立つから、知っている人は知っているだろう。

目次から

ただ、その「目次」がどう変わってきたかについては、知らない人が多いのではないだろうか。ここで言う「目次」はその中身ではなく見た目、デザインのことだ。漢字の『装苑』が80年代的な軽快さで『so-en』になったのと同じに、その「目次」にも実は変化がつまっている。ファッションやモデルに目を奪われやすい表紙以上に時代を伝え、象徴していると言っても良いくらいに。

今回はその「目次」を1980年から辿ってみたい。そうすることで、見えてくるものを見てほしいのだ。『装苑』の目次は1年のはじまり、1月号に新デザインとなることが多いため、基本的に各年1月号を参照した。同じフォーマットでも文字色や配置など細部が変わっていることもあるが、大きく変わったときのみ変化として取り上げている。あと敬体にしますです。

実際に

1980年1月号

『装苑』時代。「付録」の「実物大パターン スリムスカート」が強調されており、ノートみたいな罫線も合わさって「洋裁雑誌」の真面目な感じです。

1981年1月号

引き続き『装苑』時代。ただ、「クローズアップSO-EN」「チャレンジSO-EN」「アイディアSO-EN」など、随所で「so-en」化したがっているのか……? 「アイディアSO-EN」はお正月の話題ですが、新年号ということで、きものやお正月の話題はその後も出てきます。

1982年1月号

改名前、最後の『装苑』イヤー。1981年とよく似ており、1980年よりは明るいものの「真面目」な雰囲気が残っています。

1983年1月号

誌名が『so-en』に。

デザインも一気に若者(ヤング?)向けというか、明るくて派手になりました。

ちなみに手元にあった同年の『Olive』(10月3日号)だとこんな感じです。こちらも良い。

1984年1月号

少し落ち着いたものの、テレビ欄のようなかわいらしい雰囲気。このフォーマットは1985年、1986年の3年間にわたって使われました。

1987年1月号

記事を並べた部分など、これまでの雰囲気を引き継ぎつつも、太めの「CONTENTS」や「FASHION」「HANDS」の文字など、当時らしい熱気も出ているような? 私はビートたけしファンなので、「GENKI TV」グッズの字体を思い出します。ファンシー雑貨でも見かける文字です。ちなみにこの年の5月号から「so-en」ロゴは新しいものに(下記88年参照)。

1988年1月号

太字の「CONTENTS」はそのまま、テレビ欄風の1984-1986スタイルがなくなりました。画像であんまり出ていませんが(すみません)、薄いピンク色が随所に使われ、すっきりした目次です。

1989年1月号

そう、これを見てください! 88年と比べて、「豊かさ」というか「上品」というか「高級」というか。バブルは現在「外車に乗り舶来スーツを着る男性」や「ジュリアナ東京で踊るボディコンの女性」で表象されますが、つまり、『装苑』の目次がこうなってしまう時代でもあったのです。

ちなみに、表紙だとこのような感じ(左88年・右89年)で、目次ほどの分かりやすさはありません。

1990年1月号

1989年のフォーマットに近いながら、微妙な変化も。しかし、実に「豊かさ」を感じます……。

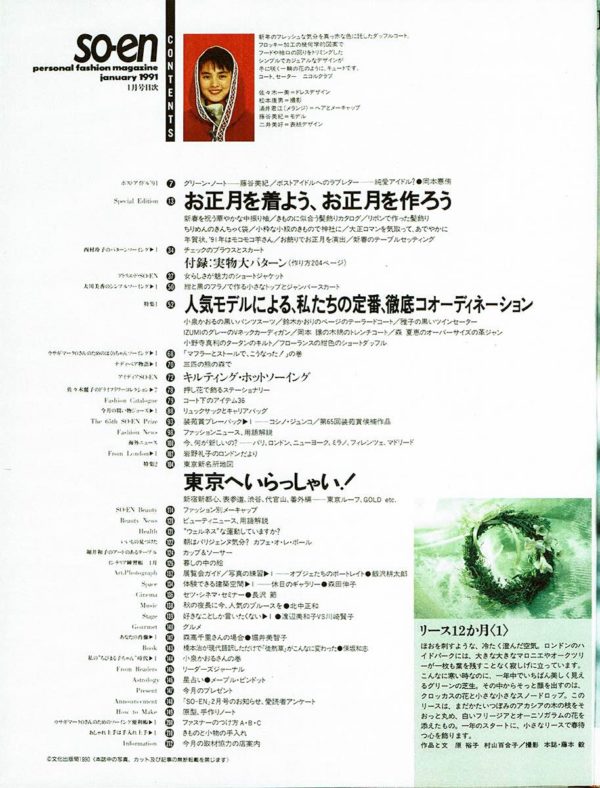

1991年1月号

引き続き豊かでエレガントですが、特集の文字に大小が付けられたり写真が小さくなったりして「目次らしさ」が戻ってきた気もします。

1992年1月号

1991年の変化を進行させるように、すっきりとした分かりやすい目次に。

1993年1月号

罫線が目立ってかなり読みやすい。1989年から「花」「ハート」「リース」「ジュエリー」と続いてきた目次ページ連載は「テディベア」に。荷宮和子さんと大塚英志さんが、メディアや街に登場する「クマ」が増えていることに着目、分析した本『クマの時代』を刊行したのがまさに1993年で、実際「クマの時代」ではあったらしい。

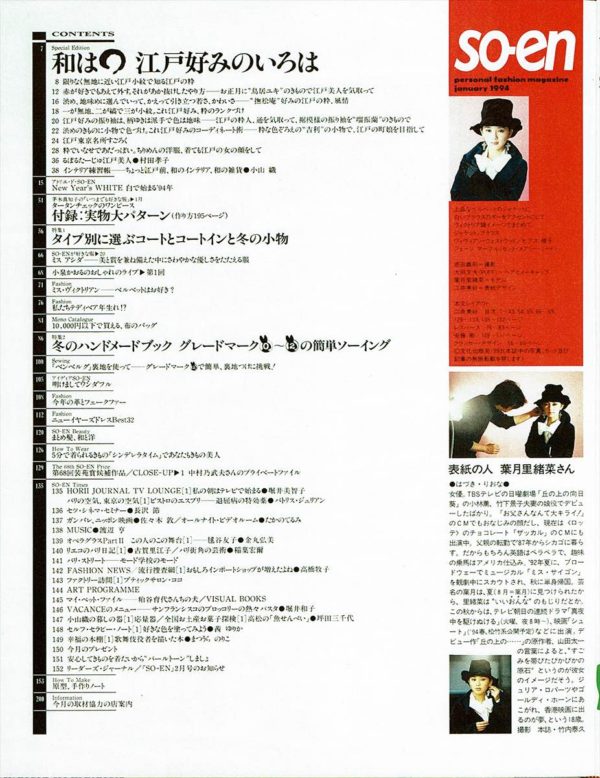

1994年1月号

明朝体が活用され、また少し、エレガントな雰囲気です。

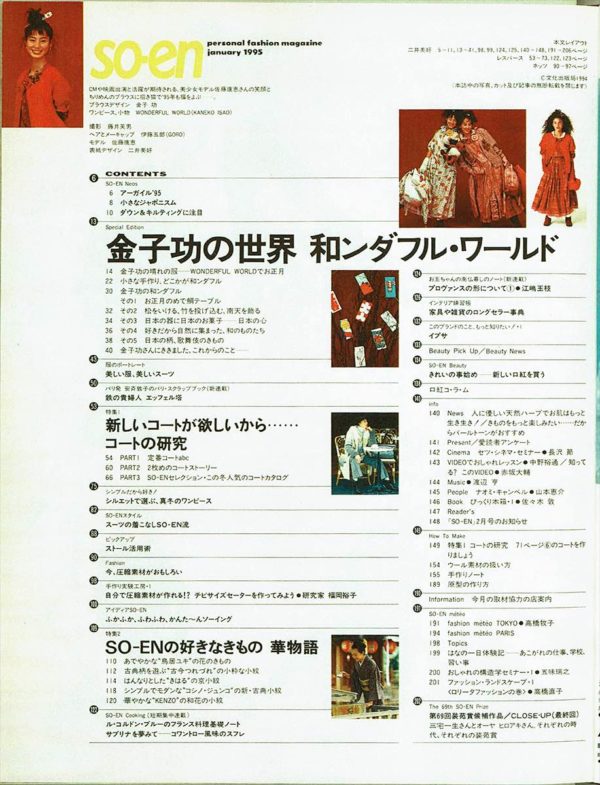

1995年1月号

ゴシック体に戻る。読みやすく写真の揃ったレイアウトに安定感があります。特集のワンダフル・ワールドの洋服が非常に素敵です。

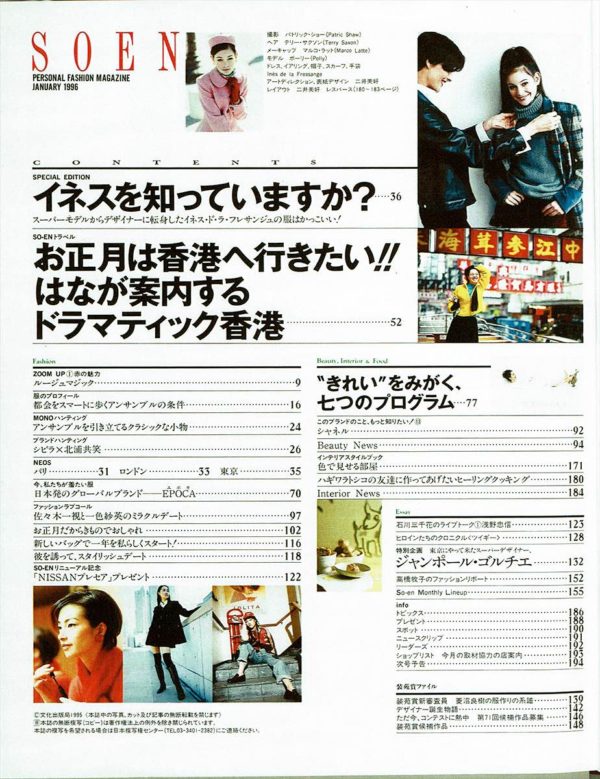

1996年1月号

1987年5月号から使われてきた2代目「so-en」ロゴが、今号から『ELLE』など海外ファッション誌を思わせるセリフ体の「SOEN」ロゴに。目次も明朝体とゴシック体が混ざり合って、動きがあります。

1997年2月号

この年、1月号は1996年と同じフォーマットでしたが、2月号から新デザイン。明朝体をゆったりスペースをとって配置して、バブルのころとまたちがったかたちのエレガントを感じます。

1997年は変化が多く、4月号で『SOEN』が『装苑』に戻ります。

フォーマットはそのまま、右上のロゴが漢字の「装苑」。編集後記にはこうあります。

●一九三六年四月号創刊以来の『装苑』から『SO-EN』へ。そして、今月号より『装苑』が再び新しい顔になりました。日本市場はこのところインポート物の勢いに押されぎみ。でも、一方では日本の若手デザイナーたちがパワーを爆発させようとしています。彼らに声援を送るとともに、海外のモードをいちはやく伝えていく雑誌『装苑』をよろしく。(T・T)

「編集後記」から。『装苑』(文化出版局)1997年4月号 158ページ

言わば改めて「日本」に着目する、という『装苑』からのメッセージだったのかもしれません。

1998年1月号

1998年は当初、こうしたデザインから始まりました。前年の印象も残す、比較的落ち着いて読みやすい目次だったのです。しかし同年3月、『装苑』は特集「スペシャル企画 東京コレクションをめぐるQ&A」を組みます。

その号の編集後記にはこんなことが書かれていました。

●『装苑』は、四月号よりさらにパワーアップを図り、とびきり新鮮でおもしろいファッション情報を発信。ファッション界は今、世代交代の時でもあり、目が離せないのは確か。新進デザイナーたちの作品は、音楽やアートの世界とミックスし合い、そこから生まれる感性豊かな空気がすばらしい。二十一世紀まであとわずか、ますます楽しみになってきた。(T・T)

『装苑』1998年3月号 150ページ

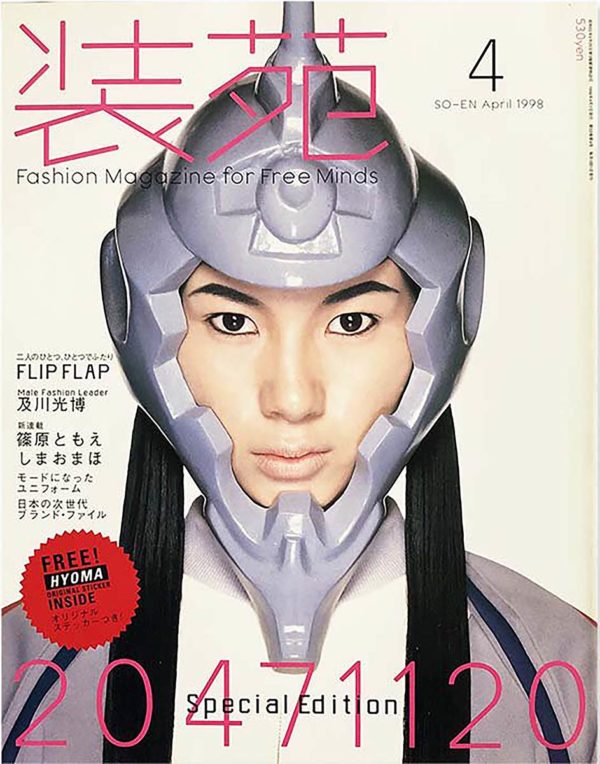

そして、その4月号です。

1998年4月号

巻頭から「20471120」(トゥーオーフォーセブンワンワントゥーオー)を取り上げたこの4月号の目次は、鮮烈に、当時の「日本のモード」を体現した見事なものだと思います。同年1月号や、遡ってバブルのころの目次と比べると、ちょっと驚くくらいのものがあります。

この美しいデザインは号によって若干の変化を加えながら(下の画像は1999年7月号)、1999年10月号まで使われました。

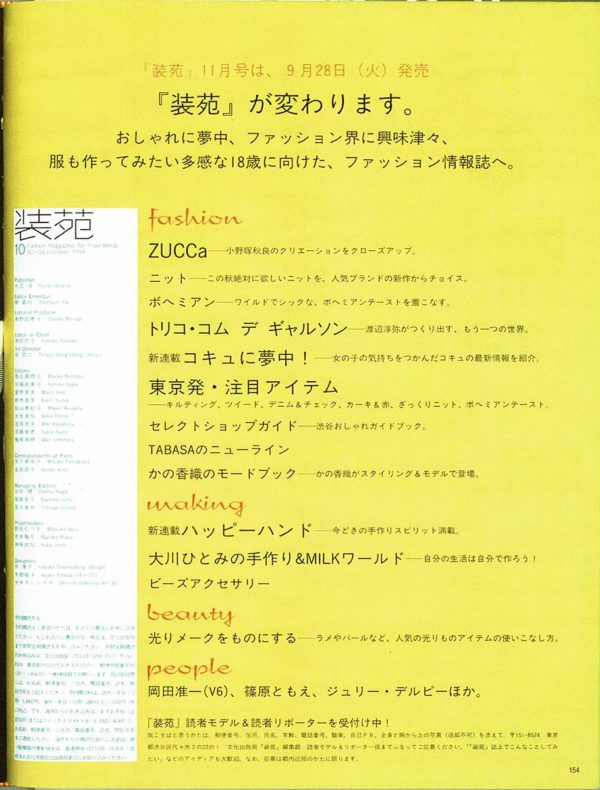

『装苑』が変わります

1998年4月号からの「目次」フォーマット最後の号、市川実日子が表紙を飾ったこの1999年10月号154ページに、こんな文章が載っていました。

『装苑』が変わります。

『装苑』1999年10月号 154ページ

おしゃれに夢中、ファッション界に興味津々、

服も作ってみたい多感な18歳に向けた、ファッション情報誌へ。

1999年11月号

そして、目次はこんなふうに変わりました。これまでのものと似ているようで、どこか決定的に変わったデザイン。その表紙は「SO-EN FEAT GIRLS」SPEEDの上原多香子が飾り、誌面には「SO-EN FEAT BOYS」V6の岡田准一が姿を見せていました。

2009年10月号

1999年11月号のフォーマットは2001年12月号まで使われます。その後、ロゴやフォント、レイアウトなどに変化が見られますが、上の2009年の目次のような感じで、それほどの変化は見られなかったように思います(ジェーン・マープルが出ている号なのでこれにしてみました)。この時代の「定番」となったと言えるかもしれません。

今回、今月出た2023年最新号も見てみましたが、さすがにこの目次とはまったく変わっています。それについては、ぜひ書店でお確かめいただければ幸いです。

おわりに

落ち着いたデザインから派手でカラフルに、やがて高級志向が現れ、一方でサイバーやゴシックを取り入れたデザインが立ち上がる——という「目次」の姿は、「目次」であると同時にマンションメーカーからDCブランド、インポートの流行、「裏原系」とつながるファッションの姿でもある。バブルをはじめ日本という国の空気の変化すら、そこに見えてくるように思う。

時代をあとから考えることは難しい。実は今回の記事は、「日本は1995年がひとつの境目だと思う。」というツイートを目にしたとき思いついたのだった。

『装苑』のデジタルコレクションをNDLの関西館でぐるぐる見ていた私は、そのバブルな目次やサイバーな目次にすっかり感激して、むしろ、95年や96年にそれほど変化を感じていなかったから、「すごく変わった」「境目」と言われたことに(それとその反響に)直感として違和感を持ったのだった。

もちろん1995年は大事件が起こりインターネットが一般化していった年ではある。でも、たとえばあの4月号が売り出された98年も、モーニング娘。と椎名林檎がメジャーデビューし『serial experiments lain』が放映された年なのだ。なんなら99年だって佐藤伸治が亡くなり2ちゃんねるが開設されダイナマイト関西の第1回が行われた年でもある。

だから、「すべてにとって」決定的な一つの年なんて存在しないのだと思う。あるいはそんな年があっても、それはすべての年を切り捨てないものとしてあらねばならない。私たちはつい、「「95年」にすごく変わった」ことを考えてしまうけれど、「95年にすごく「変わった」」ことのほうがやはり重要なのだろう。そして、それはピンポイントにではなく、ぐるぐる目次を並べていくとき見えてくるものでもあり、その点と点を線につなぐ、そうした見方を考えることこそ、私たちがしなければならないことなのである。