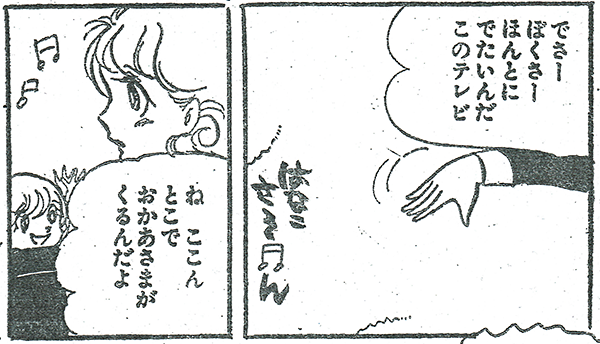

鳥のように

まんが家、大島弓子さんの初期のまんがに「鳥のように」があります。のちの大島さんは、

と語っており、作中にも「例のお歌」が登場します。ではこの歌「ピンポンパン体操」とは、なんなのでしょう?

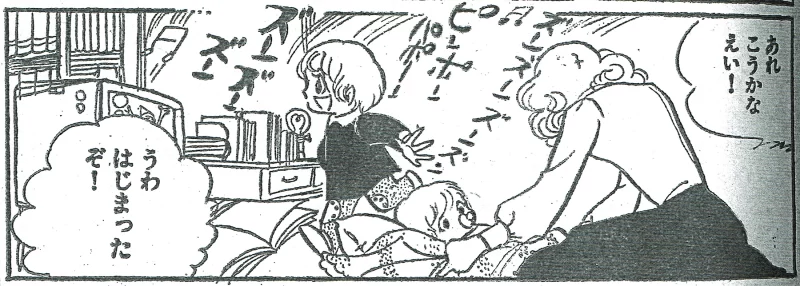

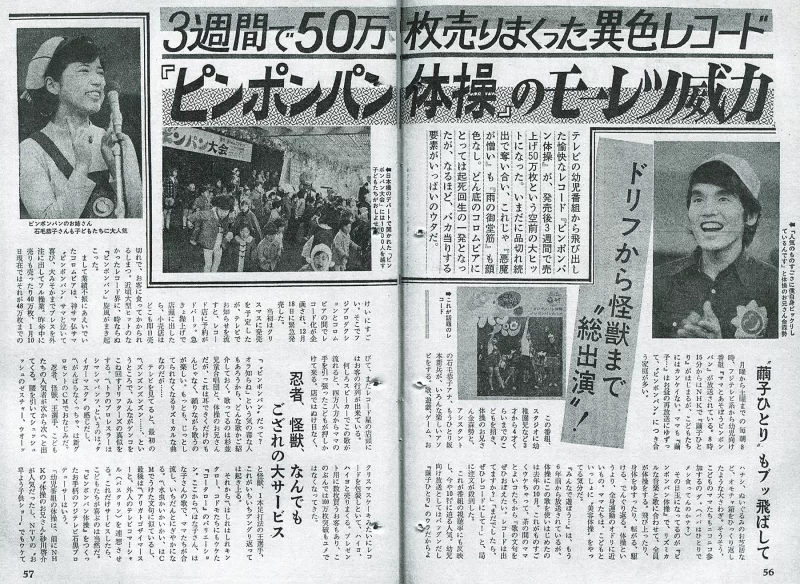

ママとあそぼう! ピンポンパン

「ピンポンパン体操」はフジテレビ系幼児番組『ママとあそぼう! ピンポンパン』で歌われた、阿久悠・小林亜星コンビによる「体操の歌」です。1971年10月ごろから「体操のおにいさん」金森勢(かなもり・せい)と杉並児童合唱団に歌われ、同年12月18日にレコードが発売されました。

この「ピンポンパン体操」、12月の発売直後から2週間で30万枚! を売り上げています。

「当初の予定では十五万枚くらいと考えておったんですが、売りだした直後に、レコード屋さんに客が殺到しましてね、一日に千枚という単位で売れてしまうんです。たちまち在庫がソコをつきまして、矢の催促なんです。そこで急遽、三十万枚プレスすることにしたんですが、作るそばから売れていってしまう。

レコード屋さんのほかには直接、工場までやってきて、とにかく何枚でもいいからわけてくれ、と強引にネジコむ人もいたんですが、なにしろ生産がおいつかない。宣伝用のサンプル盤までなくなってしまう状態なんです。とうとう、他のレコードのプレスをやめて、ピンポンパンにかかりきりになりまして。暮の29日にはついに四十五万枚プレス。それもたちまち売りきれちまったんです。おどろくべきことです」(引用者注・日本コロムビア)(学芸部チーフディレクター・木村英俊氏)

「チビッコどもを”変身”させた二つのテレビ番組」『週刊文春』(文藝春秋)1972年2月7日号 140ページ

当時「オバケのQ太郎」や「巨人の星」、「仮面ライダー」主題歌が70〜100万枚ほど売れていましたが、すべて一年以上かけての数字で、これほど瞬間的に子供に売れた歌は例がありませんでした(1969年ヒットした「黒ネコのタンゴ」は「おとなのためのこどもの歌」がねらい。「およげ! たいやきくん」は1975年)。

最終的には、『昭和のテレビ童謡クロニクル』(小島豊美とアヴァンデザイン活字楽団(DU BOOKS)2015年)によると、260万枚という驚異的な売れ行きとなっています。その割に、「日本歴代シングルランキング!」などで見かけないのは

A(引用者注・阿久悠) (引用者略)第一、これ、オリジナルコンフィデンスってありますね、あれのチャートに入ってなかったんです。

W(引用者注・和田誠) 対象外になっちゃうわけですか。

A ええ。ただ、最近はそんなこと言ってられないわけですね、テレビ発のヒット曲っていうのいっぱいあるわけですから。

『A面B面 作詞・レコード・日本人』阿久悠+和田誠(文藝春秋)1985年 51ページ

と、いう理由です。阿久さんは1972年、同曲でレコード大賞童謡賞を受賞した際に「童謡賞じゃない、レコード大賞じゃなきゃ」と思ったと回想されていますが(『A面B面』)、当時は厳然とその差がそびえていました。

しかしもちろん大ヒットは大ヒットで、人員削減問題が話題にのぼっていた日本コロムビアは巨額の売り上げを、スタート以来3パーセント程度だった『ピンポンパン』の視聴率は8.5パーセントへ急上昇し、大島先生にまんがまで描かせてしまったのでした。

「玩具箱をひっくり返したような」

さて、「ピンポンパン体操」はどうしてこんなに流行ったのでしょう? ブームを遡ってみると、こんなCMにたどり着きます。

ガンバラナクッチャー

ガンバラナクッチャー

「がんばらなくっちゃ」

「疲れたら 新グロモント」

ガンバラナクッチャー

ガンバラナクッチャー

「がんばらなくっちゃ」

「疲れたら」

新グロモントー

新グロモントー

「新グロモント」

中外製薬のドリンク剤「新グロモント」のコマーシャル・ソングです。

このテレビコマーシャルを、初めて見た全国のおとうさんたちは、「ウム、オレもガンバラナクッチャ」と、一斉にヒザを激しくたたいたということだ。だから、このコマーシャルが、初めてテレビで放映されたとき、全国の茶の間が、一斉に激しく振動したと伝え聞く。

東海林さだお「「ガンバラナクッチャ」自分を励ます優しさつらさ」『朝日ジャーナル』(朝日新聞社)1971年7月2日号 25ページ

と、茶の間は揺れ(?)、「ガンバラナクッチャ」というフレーズが流行します。雑誌の見出しで使われたり対談記事の名前に使われたり、そしてそう「ピンポンパン体操」で繰り返される歌詞がこうなのです。

がんばらなくちゃ がんばらなくちゃ

がんばらなくちゃ

阿久さんが「レコード大賞童謡賞」の「童謡賞」に引っかかっていたことを先に書きました。そして実際、この曲は、これまでの「童謡」とまったくちがっていたのです。

オールパロディ

「ピンポンパン体操」は「新グロモント」にとどまらない、「パロディー」の集積で作られた革新的な「童謡」でした。曲のはじまり「ズンズンズンズン……」からも。

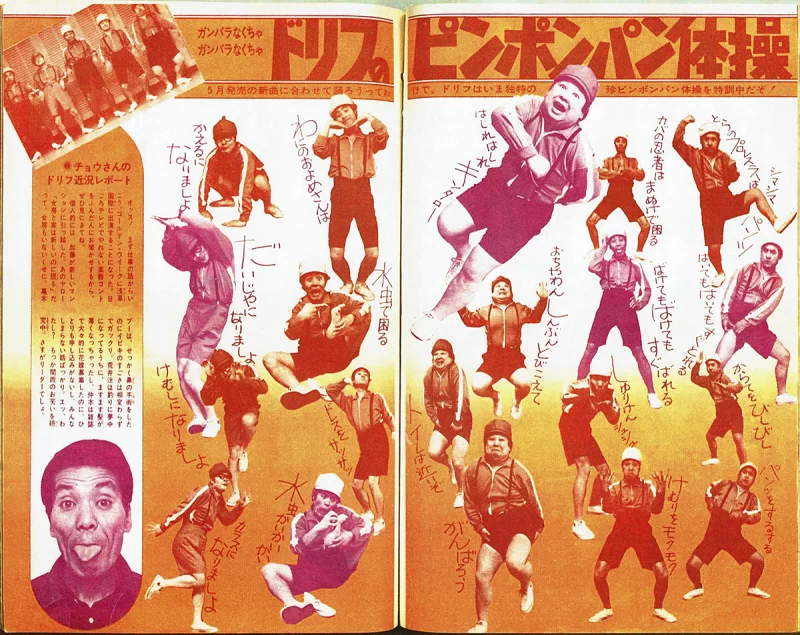

前奏の、♪ズンズンズンズン…は、ドリフターズの気分にさせるためである。メロディーはもちろん違う。

「【阿久悠の歌もよう人もよう】前奏でドリフの気分に 時代のパロディを満載」阿久悠 産経新聞2003年7月5日東京版朝刊 生活面

ということで「ドリフのズンドコ節」で始まります。ちなみに「ピンポンパン体操」ヒット後にはドリフターズがカバー「ドリフのピンポンパン」を発表しており、入れ子みたいな感じです。

続いて「とらのプロレスラーは シマシマパンツ」と登場する、これはもちろん「タイガーマスク」。

最初に登場するトラのプロレスラーはタイガーマスクであろう。ただし、シマシマパンツがはいてもはいてもすぐとれる、というのはぼくのオリジナルである。

「前奏でドリフの気分に」産経新聞 同上

テレビの人気番組「タイガーマスク」のパロディーであり、CMの流行語(引用者注・「がんばらなくちゃ」)もはいり、パンツをずり上げる子どもの習性をとらえて、一つの体操にまとめ上げたものである。

「歌と体操 母子に人気」読売新聞1971年11月5日東京版朝刊 23面

といった感じで、『ピンポンパン』の石黒正保プロデューサーが当時、

「現在の子どもたちは、これまであった歌よりも、もっとリズム感のあるものを望んでいるのではないかと、かねがね思っていました。たとえば教育的な歌よりも、ドリフターズの歌うものとか、CMソングのようなものの方が好きで、そんなところへさらに映像的なものをとり入れたら、と考えたわけです。(引用者略)子どもたちが、のりやすいリズム、子どもたちに密着した内容の詩を求めてつくったものです」

「二週間で三十万枚」読売新聞1972年1月21日東京版朝刊 23面

と語ったコンセプトと、阿久さんの

うんと小さい子供っていうのは、一万円のおもちゃを一つ与えるよりは百円のおもちゃ百個与えたほうが絶対喜ぶんだから、というようなつくり方でね。いわばオールパロディみたいな感じです。

『A面B面』46ページ

小さい子供には変身願望というものがあるとおもうんです。

ウチの息子(6歳)なんか、朝おきたときに自分が妖怪人間になってればいいな、と本気でいってるんです。自分がナニかに変れるというのが楽しみなんですよ。

「チビッコどもを」『週刊文春』同上 140ページ

といった発想がそのまま表れています。この「オールパロディ」が「ピンポンパン体操」の要でした。

パロディの正体

合わせてほかのパロディも確認しておくと、

「はしれ はしれ キンタロー」は1970年7月に発売されたソルティー・シュガーのコミックソング「走れコウタロー」。

「はな子さん はな子さん」は

A あれかな、「律子さん、律子さん…」てプロボウラーの中山律子が出てくるコマーシャルがあった、あれふうのメロディになってるんじゃないかな。はな子さんですとピンとこないけどね。

『A面B面』 47ページ

ということで、花王の「フェザーシャンプー」が連想されます。

映像は1972年のものですが、中山律子さんのコマーシャル自体は前年から放送されていたようです。

ちなみに「はな子さん」は『週刊明星』によれば、番組で「ママたちが合流し、いちだんとにぎやかになる。」場面だそうで、大島先生の「鳥のように」で男の子が「ね ここん/とこで/おかあさまが/くるんだよ」と言っているのはこのことと思われます。

「わにのおよめさんは 水虫で困る」「水虫かいかいかい」は、

これはオリジナルのキャラクターである。ただし、その頃、水虫のCMが人気があったことは確かで、ぼくは、それに迷惑を受けているワニの方を活躍させた。

「前奏でドリフの気分に」産経新聞 同上

〽水虫かいかいかい、はCMでうけた文句に似ているし、

「3週間で50万枚売りまくった異色レコード『ピンポンパン体操』のモーレツ威力」『週刊明星』1972年1月30日号 57ページ

で、該当のCMを見つけられなかったのですが、人気があった水虫のCMというと「水虫出たぞ 水虫出たぞ」で有名な明治製薬「ポリック」があります。

「かえるになりましょ」は、

「おかあさんといっしょ」の中の、〽小さく 小さく 小さくなあれ 小さくなって アリさんになあれ、という体操の歌が流行っていた。

フジテレビの依頼は、何とか、その、アリさんになあれを超える面白い歌を、という注文であった。

『夢を食った男たち 「スター誕生」と黄金の70年代』阿久悠(小池書院・道草文庫)1997年(単行本1993年)298〜299ページ

ということで、当時の体操の歌「元気に一、二」と思われます(「ちいちゃくなって アリさんになあれ」という歌詞がある)。

そして最後「体操ありがとう」とコーラスがあって、全員の台詞「アリガトウ ゴザイマース!」で歌は終わるのですが、これは

〽アリガトゴザイマース! と、外人のテレビコマーシャル(バスクリン)を連想させる。

『週刊明星』同上 57ページ

と指摘があり、こちらのCMが該当のもののようです。

このように、「その時代の流行りものをすべてぶち込んで、体操イコール変身をテーマに」(「前奏でドリフの気分に」産経新聞)作られた歌詞に、当時すでにCMソング界の巨匠だった小林亜星が、「音楽の宝庫の一挙公開」「五曲分はゆうに入っている」(『愛すべき名歌たち —私的歌謡曲史—』阿久悠(岩波新書)165ページ)という、それこそ「変幻自在」なメロディーを組み合わせて、「ピンポンパン体操」は誕生しました。当時、「はしれ ちょうとっきゅう」など擬音語を生かした新鮮な歌詞やポップスのリズムを取り入れた童謡こそあったものの、もちろん、こんな「童謡」はなかったのです。

「ピンポンパン体操」的なるもの

そんな「童謡」が生まれて20年、中森明夫さんが「ピンク・レディーの80年代論」という文章で、こんな風に「ピンポンパン体操」に触れています。

テレビのチャンネル切り換え構造をベースに、子供たちにその振りによって役割り演技(ロールプレイング)させる阿久悠の先駆的大ヒット曲『ピンポンパン体操』〈71年〉もピンク・レディー・システムに先立つニューメディア的実験作という文脈で十分に考慮されるべきだろう

「ピンク・レディーの80年代論」中森明夫(大塚英志編『少女雑誌論』(東京書籍)1991年)所収 171ページ

阿久さん自身はそれを「体操イコール変身」と表しましたが、『日本の流行歌 その魅力と流行のしくみ』という本では振り付けへの指摘もされています。

しかも、それまでの幼児の体操は教育家たちが振り付けを考えてた(原文ママ)のにたいし、ここでは西条満という舞踏家の振り付けによって体操のイメージから踊りへと変化させたのであった。

『日本の流行歌』園部三郎、矢沢保、繁下和雄(大月書店)1980年 118ページ

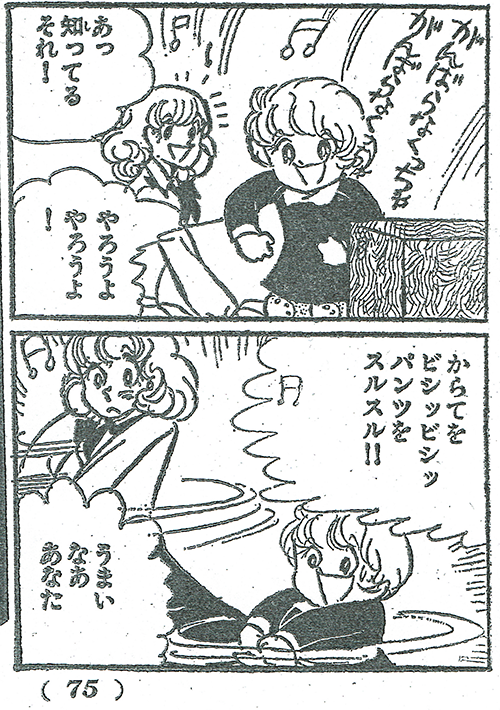

西条さんはその後振付師としてジャニーズ事務所のタレントをはじめさまざまなアイドルに振りをつける方ですが、「からてをビシビシ」のところで実際に空手チョップを行う「ピンポンパン体操」の振付は、まさに中森さんや阿久さんが言うように、テレビの前で子供たちをさまざまな役割に「体操イコール変身」させる、新しい「踊り」であり「童謡」であったのです。

そしてこのとき、子供たちが変身するのが「とらのプロレスラー」であり、「CMソング」であり「カバの忍者」であること、つまりそれが「ありさん」のような自然や身近な世界のものですでにあり得ず、「どこにもいないもの」だったことは、どういう意味を持っていたのでしょう?

中森さんは「ピンポンパン体操」がピンク・レディーを準備した、と同じ文章で触れています。社会学者の小川博司さんも1988年『音楽する社会』で同様の指摘を行います。ピンク・レディーも当時の子供に爆発的に「流行った」存在でした。

ピンクレディーの爆発的ヒットを準備したものがあった。それは〈ピンポンパン体操〉である。(引用者略)この歌の歌詞も阿久悠によるものであり、歌詞の内容も、子供が(引用者略)次々に変身していくものである。(引用者略)「ピンポンパン」で鍛えられた子供が、フィンガーファイブをへて、ピンクレディーを支持したと考えられる。

『音楽する社会』小川博司(勁草書房)1988年 131ページ

そう考えたとき、ピンク・レディーの二人が「振り付け」のなかで「体操イコール変身」したもの——カルメン、サウスポー、透明人間——がやはり「どこにもいないもの」だったことは思い出されなければなりません。

小川さんはこうも書きます。

(引用者略)彼女たちのパフォーマンスは、そのアクションが彼女たちの内面とは全く無関係であることを強調するかのように、操り人形的であった。彼女たちのパフォーマンスの本質は、仲のよい二人組が、自らの身体性とは遊離した動きを、懸命になってやり遂げるという点、つまり、身体のコントロール感覚の提示にあった。

このパフォーマンスと歌詞は見事に一致していた。

『音楽する社会』 130ページ

言うなればピンク・レディーの二人は「ピンポンパン体操」的なるものを「懸命になってやり遂げ」ていた存在ではなかったでしょうか。だからこそ子供たちはキャンディーズよりも彼女たちを熱狂的に支持し、歌い、踊ったのです。

キャンディーズは「普通の女の子に戻りたい」と解散に向かうにつれ、人気を加熱させます。この三人はずっと「普通の女の子」に戻っていい「女の子」だったから、それがあり得たのです。「年下の男の子」に呼びかけ「ハートのエース」を探す、みんなそれは「女の子」であって、ゆえに彼女はパラソルにつかまっても『あなたの街まで飛べ「そう」』なだけなのです(「暑中お見舞い申し上げます」)。この歌の「女の子」は「あなたに会いたくて時計を」まわしはします。それはでもだって、なにも起こらないのが分かっているからではないでしょうか? 彼女たちは「もうすぐ春ですね」という予感の場所から踏み越えず、それでこそ「普通の女の子」にも戻り得たのです(「夏が来た!」は——象徴的に——解散コンサートで時間が押して歌われませんでした)。

けれどピンク・レディーは言っていました。「モンスターがきたぞ」と。彼女たちには「どこにもいないもの」が来ていたのです。どこにもいない「情熱的なカルメン」に「サウスポーの女性プロ野球選手」に「透明人間」に彼女たちは「変身」し続け、その姿に熱狂しブロマイドを買い求め、駆け寄って歓迎した人々は、男性ファンも子供たちもみんな、「普通の女の子」など見てはいませんでした。それは「体操ありがとう」とあくまで「体操」として閉じていった「ピンポンパン体操」を踏み越え、歌の終わりには本当に消えてしまう「透明人間」のように、「どこにもいないもの」の世界へ飛び込んでしまった彼女たちの宿命だったとも思えるのです。

『かい人21面相の時代 1976-1988年』(毎日新聞社)2000年 134ページ

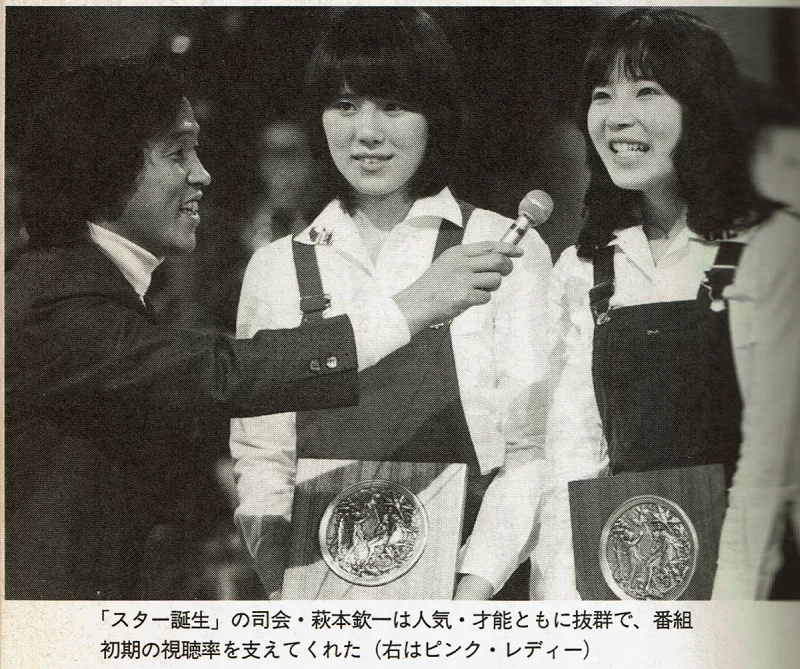

サロペットを着てフォークソングを歌っていた高校生が、ミニスカートで扇情的に踊る「ピンク・レディー」になったとき、その流れは決まったのでしょうか。それとも、

「本当は、トム・ジョーンズが大好きで、ギンギンのホット・パンツで激しい歌を歌っていたから、”ペッパー警部”のような曲ができて来て嬉しかった」

『夢を食った男たち』 253〜254ページ

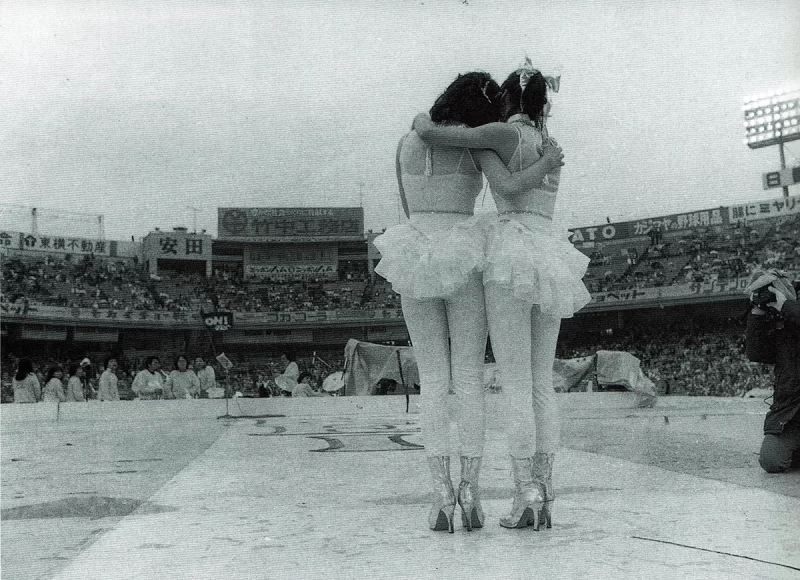

と二人が後に答えたように、彼女たちが『スター誕生!』のオーディションで”素人らしく”思われようとサロペットをまとったときにはもう、決まっていたのでしょうか。ともあれ、「スター」に変身した彼女たちが数年後、いわばやっと「体操ありがとう」を言おうとしたとき、その言葉を聞く人はあまりに少なくなっていました。5万人以上を集めたキャンディーズの解散コンサートに対して、ピンク・レディーのそれは同じ後楽園球場であっても空席も目立つ、雨のなかの慌ただしいコンサートでした。

けれども、「ピンポンパン体操」が過ぎ、ピンク・レディーが解散したあとも、「変身」は終わったわけではありません。『スター誕生!』は1983年まで続き、「ピンポンパン体操」を耳にしピンク・レディーを踊った一人であったろう小泉今日子(「体操」時5歳)や中森明菜(「体操」時6歳)をデビューさせます。「ピンポンパン体操」を振り付けした西条満は1985年、おニャン子クラブの「セーラー服を脱がさないで」を振り付けします。「変身」は次の「変身」を呼び続けました。しかし「体操ありがとう」の言葉が「変身」の最後に発されるとき、それはどれほど耳を傾けられていたのでしょう?

阿久さんはこんなことも言っています。

A (引用者略)ちょうどこの頃、うちの坊主が、この年頃よりちょっといったぐらいかな、五つか六つぐらいだった。最後にありがとう、ありがとうって言うのが気に入らないって言ってたんですよ。ここまでは面白いと(笑)。

W ありがとう、というのがちょっと教育的すぎる。

A うん。最後になんでありがとうって言うんだって、盛んにごねてました(笑)。おかしいって。それまでね、茶碗飛び越えたりなんかしてるのにね、急に…。

W この「ありがとう」は子供に言わせようという意図があったんですか。

A いや、いや、これは単なる体操の終わりでね。

『A面B面』 52ページ

「ありがとう」を聞きたがらなかったのは、たぶん、一人だけではなかったのです。